社会人なら歌舞伎を見よう

現代のビジネスシーンで海外のお客様と接する機会がある方は少なくないでしょう。海外ではエグゼクティブな人ほど自国の文化を愛し、誇りを持っています。そうした方たちは他国の文化にも関心が高く、また尊敬の念を抱いているものです。ためしに「歌舞伎を見に行ってみないですか?」と誘ってみてください。みなさん大喜びで「YES」と答えるはずです。社会人なら歌舞伎を見に行こう、というのはそのためです。

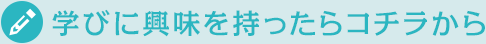

歌舞伎でワンピースは当たり前?自由で柔軟な発想こそ、日本の伝統だ!

(画)Kazuhisa Horikoshi

さて、2015年春、驚きのニュースが届きました。スーパー歌舞伎Ⅱ(セカンド)で週刊少年ジャンプの超人気マンガ「ワンピース」を上演するというのですから驚くなという方が無理な話です。

意外かもしれませんが、このニュースを聞いた歌舞伎ファンから、マンガとのコラボという点について否定するコメントはほとんど見られませんでした。歌舞伎というのは保守的な芸能の代表格だと考えている方も多いでしょうが、実は「歌舞伎は保守的だ」というのは大きな誤解なのです。

歌舞伎の歴史を調べてみると、あらゆるジャンルのエンタテインメントを貪欲に吸収してきたことがわかります。

たとえば現在、歌舞伎でもっとも人気のある演目は『勧進帳(かんじんちょう)』すが、これは能の「安宅(あたか)」という演目を七代目市川團十郎が歌舞伎化したものです。また、三大名作と言われる『仮名手本忠臣蔵』『義経千本桜』『菅原伝授手習鑑』は文楽から歌舞伎化されました。さらに舞踊では西洋のタップダンスを取り入れたり、明治維新以降ではシェークスピア作品を歌舞伎化したこともあるのです。

このように歌舞伎は「お客さんが喜んでくれるなら何でもやる」という歴史を重ねてきました。そして歌舞伎の語源は「傾く(かぶく)」です。つまり、「人とは違うこと」こそが歌舞伎の精神ですから、大人気の「ワンピース」とコラボするというのは、歌舞伎にとって必然だったと言ってしまってもいいのです。

ワンピースは歌舞伎の最新型

「俺たちがやれば歌舞伎になるんだよ」

初代松本白鸚(はくおう。現・松本幸四郎の父)や、十八代目中村勘三郎といった歴代の名優たちが口にした有名な言葉です。彼らの言葉通り、歌舞伎は様式ではなく、基礎を積み上げてきた役者の肉体と技量によって成立する演劇です。

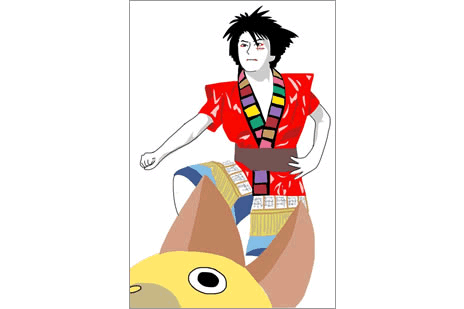

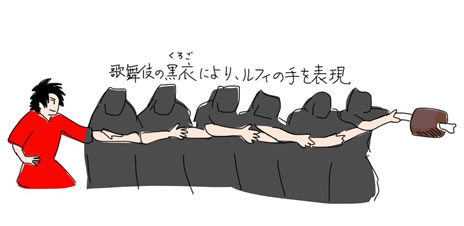

たとえどんな形になるとしても、それを支える歌舞伎役者たちの技がある限り、きっとそれは歌舞伎なのです。さて、そのワンピースの舞台ですが、様式のうえでは様々な古典作品からの引用もあり(たとえば麦わら一味の名乗りは『白浪五人男』)、初めて歌舞伎を見る人にも「おぉ!歌舞伎っぽい」という場面が数々用意されています。ただ原作をなぞるのではなく、歌舞伎によって昇華されているからこその面白さを味わえるでしょう。

また、ワンピースから歌舞伎を見始めることで、いつか別の古典作品と触れた時に「これがオリジナルなんだ!」という楽しみも味わえるように仕掛けが施されています。

スーパー歌舞伎Ⅱ『ワンピース』は、「いつか普通の歌舞伎も見てみたい」という期待を持った方にも楽しめるエンターテイメントなのです。

舞台化されたのは“頂上戦争編”

(画)Kazuhisa Horikoshi

今回、舞台化されたのは“頂上戦争編”。あえて原作ファンの間でも人気の高いエピソードを選んだところに、歌舞伎役者たちの本気度が伺えます。

見どころ盛り沢山の舞台ですが、注目ポイントのひとつは、一人の役者が複数の役を演じることです。それも、猿之助はルフィとハンコック(!)に加えてシャンクスを。坂東巳之助にいたってはゾロとボン・クレーとスクアードです。しかも、それぞれを同じ人が演じているとは気づかないレベルで魅せてしまうのですから驚きです。

また舞台上の演出も客席の上空を3階席までフライング(歌舞伎では宙乗りと言います)したり、舞台上に信じられないほどの水量をほこる滝を作り、ずぶ濡れで闘うなど、見た目にもドキドキ、ワクワクさせてくれます。しかも、これらはスーパー歌舞伎だけの演出ではなく、昔から歌舞伎にあるものなのです。

そこで味わえる興奮はまさにワンピースそのものだ!私はそう感じました。

もちろん歌舞伎なのですから、原作とは違います。しかし、原作ファンも納得の「作品への愛」をきっと感じていただけるはずです。

ハマると深い歌舞伎の森

ご紹介してきたワンピースばかりでなく、歌舞伎には型にとらわれない、溢れるほどのエンターテイメント精神があります。

たとえば『義経千本桜』は壇ノ浦の合戦などで滅びた平家の武将たちが、もし生き延びて義経への復讐を企てたとしたら?といった歴史の「if」の物語。お岩さんの幽霊で有名な『東海道四谷怪談』は『仮名手本忠臣蔵』のスピンオフ作品で、お岩さんの夫・民谷伊右衛門は仇討ちに参加しなかった男のアウトローぶりが描かれます。また、美少女に化けた盗賊が主人公という、まるで現代アニメのような設定の作品もあるくらいです。

どうですか?思っていたより、だいぶハードルは低く感じられるのではないでしょうか。ワンピースを足掛かりに、気楽に見られそうな(上に紹介した河竹黙阿弥や鶴屋南北の作品など)作品へと広げていけば、きっと歌舞伎を楽しく見られるようになるはずです。

そして、ここには書ききれないほど、歌舞伎の魅力は奥深いものです。ぜひ劇場に足を運んで、私たちの先祖が生み出した世界に誇れるエンターテイメントを体感してみてください。

※本ページで使用している写真及びイラストは無断転載禁止です。

【執筆者プロフィール】

堀越一寿(ほりこしかずひさ):All About「歌舞伎」ガイド。歌舞伎の舞台を観劇すること2000回以上。歌舞伎の演技途中に客席からかかる「中村屋!」「成田屋!」「待ってました!」などの掛け声「大向う(おおむこう)」を担っている。著書に『歌舞伎四〇〇年の言葉 学ぶ・演じる・育てる』(芸術新聞社)がある。